“ことば”へのアプローチ

DIVERSITY IN THE ARTS TODAY(以下、DA)

まず、「Homō loquēns『しゃべるヒト』—ことばの不思議を科学する」展(以下、「しゃべるヒト」)についてお聞かせいただけますか?

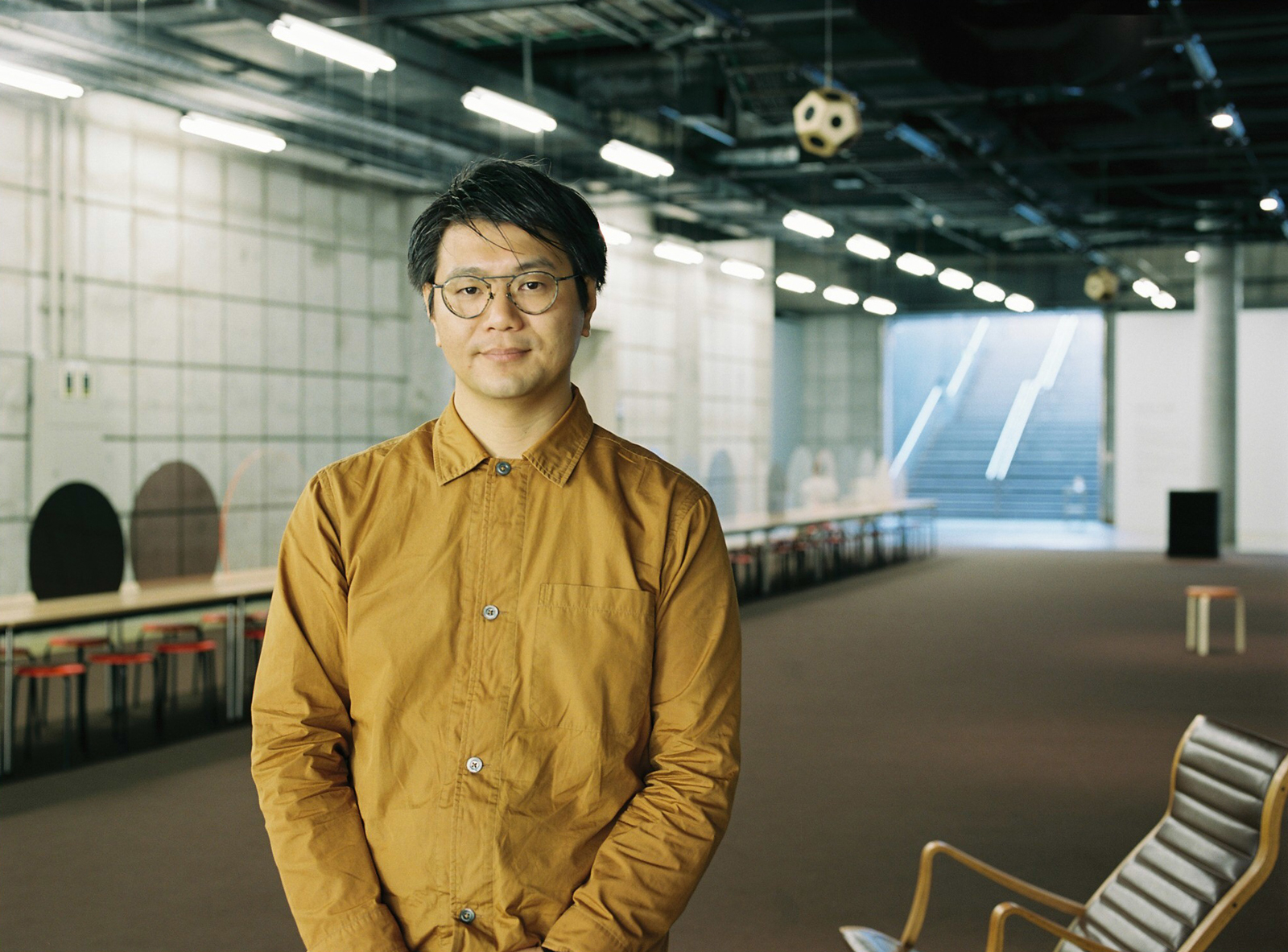

山城大督(以下、山城)

国立民族学博物館(以下、みんぱく)教授で言語学者の菊澤律子先生による、“ことば”に着目した展覧会です。でも、そのアプローチはかなり多角的で。さまざまな分野の専門家が参加し、言語を発話する人間の身体・脳の仕組みから、方言の特徴や異言語に見る文化背景、手話・音声言語の習得プロセスやコミュニケーションに至るまでを、幅広く考察したものでした。展示のすべてに、ろう者が担当した日本手話による動画解説を付けた点も、これまでにない試みだったそうです。

「しゃべるヒト」展示会場の様子

DA

本展へ出品することになった経緯は?

山城

菊澤先生から、みんぱく准教授で映像人類学者の川瀬慈(いつし)さんへ「展覧会のシンボルとなる作品を、誰かにお願いしたいのだけど……」と相談があり、僕を推薦してくれたことがきっかけでした。個人的にも、万博記念公園は実家からも近く、子どもの頃から国立国際美術館(2004年に公園内から大阪市内の中之島へ移転)やみんぱくはたくさんの刺激をもらってきた思い入れのある場所。なので、とても光栄なオファーでした。

けれども、僕は言語の専門家でもないし、今回は美術展とも異なり、作品プランや制作に併走するキュレーターがいるわけでもありません。「何ができるだろう?」と悩みながら、どう今回の展覧会に共鳴できるテーマを見出せるかを考えていきました。

DA

どのように構想していったのでしょうか?

山城

まずは、展示場所を検討するために館内を案内してもらったんですね。そのなかで、普段は展示室として使われることのない地下の休憩所に惹かれたんです。団体で来館した際の集合場所や、雨天時にお弁当を食べる場所として使われる半屋外のスペースで、人の出入りもあり、天候や外気音など、ある種のノイズが入り込む環境に可能性を感じました。

とはいえ、当初、菊澤先生は、展覧会の象徴となる作品を想定されておられたと思うので、それを裏切るような選択になったかもしれません(笑)。でも、今回の展覧会を僕なりに読み解くなかで、“コミュニケーション”にヒントを得た表現——日常でも特別な時間でもない場をつくること——に挑戦したいと考え、今回の作品《SPATIAL TONE》へとつながりました。

《SPATIAL TONE》の作品空間

コミュニケーションを試行する場

DA

《SPATIAL TONE》というタイトルには、どのような想いが込められているのでしょう?

山城

僕はわりとコンセプトとなる言葉から構想を考えていくことが多いです。今回の《SPATIAL TONE》は、直訳すると、「空間の音色」。もう少し噛み砕いて言うと、「雰囲気」のようなものを指しています。たとえば、ある場所に対して「ここは居心地がいい」「あんまり居たくはないな」と感じるとき、僕たちは視覚的な情報から察知することもあれば、音や匂い、はたまた爪の先や足の裏から感じ取ることもある。自らの感覚をそれぞれ複雑に組み合わせて、その場を掴んでいるんですよね。《SPATIAL TONE》では、僕たちが無意識のうちに働かせているセンサーのような、“見えない力”を扱いたいと考えました。

DA

「コミュニケーション」を起点に、「それぞれが察知する力」へフォーカスしていったんですね。

山城

そうなんです。《SPATIAL TONE》が展示されている地下空間には、特別展示室で「しゃべるヒト」展の鑑賞を終えた人たちが、最後に辿り着きます。細長い半屋外の空間に、落ち着いた色の絨毯が敷かれ、一角には丸いアクリル板のついた長い机と丸椅子、また居心地のよさそうな椅子が点在し、スピーカーからは音楽なのか環境音なのかわからない音が流れている。一見、どこに作品があるのかもわからないかもしれません(笑)。この作品では、空間を共有することで、訪れた人たちそれぞれの存在やふるまいが互いに影響する、という状況がつくれたらと考えました。

たとえば、ここでひとり佇んでいるとき。賑やかな人たちが入ってきたら、時間の流れが歪んだように感じられるかもしれません。また、少し離れた場所でも誰かが椅子に座っていたら、その存在を感じ取りながら、なにか感情が動くかもしれない。その時間、その場に起こっていることを、観客自身が受け入れる。それによって、互いが反応し、次の行動が生まれ、場が動いていくことを体験してもらえたらと思っています。

また、椅子は、人間の「座る」という行為に基づいて設計されています。「ひとつ」の椅子に、「ひとり」が座る。だから、8人いるのに、7つしか椅子がなかったら、みんな空気を読んで座らないことってあると思うんですよね。つまり、椅子からは「座っていい」というメッセージを発していても、座るかどうかはその人の意思次第。そこに、ゲームのような状況が生まれることが面白いなと。《SPATIAL TONE》は、そういった小さなコミュニケーションを試行する場としてつくった作品でした。

新しい感じ方の手がかり

DA

《SPATIAL TONE》は、言葉を介さないコミュニケーションとも捉えることができますね。

山城

そうですね。ただ、僕は言葉でのコミュニケーションにも置き換えることができる話だなとも思っていて。たとえば、「赤い靴」という言葉を聞いたときに、意味は共有できるけれど、それぞれが頭のなかで想像する形状は人によって全然違う。赤いスニーカーを思い浮かべる人もいれば、真っ赤なハイヒールを思い浮かべる人もいれば、お人形さんの赤い靴を想起する人もいるかもしれない。そのズレをすり合わせていくことが、コミュニケーションの難しさであると同時に、面白さでもあるのかなと思います。

DA

どうして人間がもつ感覚の機微に関心を持つようになったのですか?

山城

少し極端な話をしますが、10年ほど前、はじめて子どもが誕生して見守るなかで、「1,200年前の0歳児と今の0歳児って、あまり変わらないんじゃないか」と感じたんですね。生後3ヵ月くらいまでは、言葉も自意識もなく、相手と自分との境界もない。それは、時代背景や国籍などが違っていたとしても、おそらく、人間の根源的な成長プロセスとしてそうなんじゃないかなと。

もう生後6ヵ月の頃には、「自分」という存在が「自分」のなかにいて、自身をコントロールしていると気づきはじめているように感じたのですが、0歳児の物事を認知する方法やスピードは変わらないのかもって。持論ですけれど(笑)。

だから、自我が芽生える以前に物事に触れる感覚はどんなものだろう、全世界の赤ちゃんが一堂に集まったら、どのようにコミュニケーションをとるんだろうと、すごく興味があります。しかも、僕たち人間は誰もがその時期を経験してきている。そこに、新しい“感じ方”を発見する手がかりがあるのかもしれないなと考えています。